2025年6月13日(金)、東京都立大学南大沢キャンパスにおいて「同窓会員の集い」が開催されました。本会は二部構成となっており、第1部では65名の1期生から6期生の会員が参加した記念講演会、第2部では48名の参加者で会員懇親会・新入会員歓迎会が行われました。

第1部【記念講演会】大橋隆哉先生(東京都立大学 学長)於国際交流会館

第1部は、16時10分より国際交流会館・大会議室にて開催されました。冒頭に、TMUPC同窓会・大和田会長より開会挨拶があり、現在の会員数が165名になり、 同窓会が日々発展継続していることの報告がなされました。その後、本日のメインである「記念講演会」に移りました。

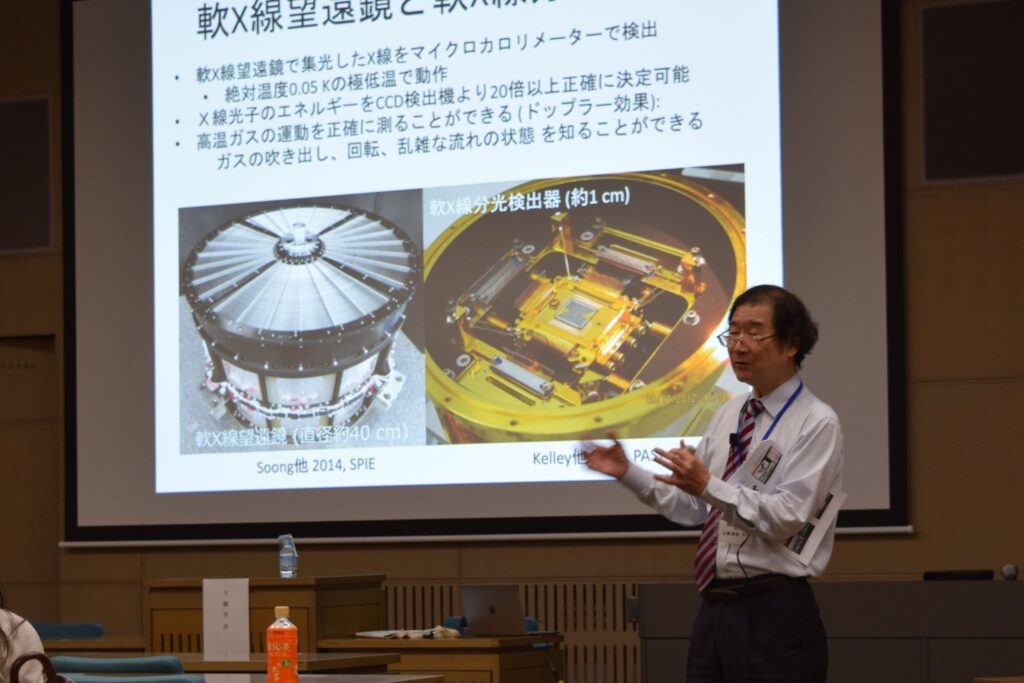

今年度の講師にお迎えしたのは、東京都立大学 学長・大橋隆哉先生。ご講演のテーマは「X線で宇宙を探る」でした。このテーマは、プレミアム・カレッジの選択教養科目授業「宇宙の謎に迫る」でも取り上げられたものですが、今回は、より親しみやすく、時に笑いを交えながら、1時間30分(5限と同じ時間)にわたりお話しいただきました。

今回のご講演では、日本が世界をリードしてきたX線天文学の歩みとその観測技術、そして最新の成果であるXRISM(クリズム)衛星に至るまでの概観が紹介されました。まず、X線とは何か、そしてX線天文学によって「何が見えるのか」という基本的な疑問から始まり、なぜX線による観測が重要なのか、その原理についての解説が行われました。ブラックホールやダークマターといった高エネルギー天体現象の観測手法についても触れられ、参加者の関心を引きました。

日本は1979年、質量95kgの「はくちょう」衛星の打ち上げを皮切りに、独自にX線天文衛星の開発を進めてきました。2023年には、質量約2,300kgのXRISM衛星が打ち上げられ、日本の技術力の進展が明確に示されました。講演では、XRISMの試験風景を捉えた写真も紹介され、参加者の興味を大きく引きました。

XRISMには、X線を集光する軟X線望遠鏡と、従来のCCD検出器に比べて約20倍のエネルギー分解能を持つマイクロカロリメーターが搭載されています。これにより、これまで難しかった微細なスペクトル構造の解析が可能となり、天体の物理状態を高精度で把握できるようになりました。たとえば、銀河系内の約3万1,000光年先にある「はくちょう座X-3」や、ケンタウルス座銀河団に含まれる高密度星の観測が、その科学的意義とともに紹介されました。X線天文学における日本の成果は、国際的にも高く評価されており、今後の宇宙観測においても重要な役割を果たし続けると期待されていること参加者に伝えていただきました。

第2部【会員懇親会・新入会員歓迎会】於トムの食堂

続く第2部は、18時より南大沢キャンパス内のカフェテリア館「トムの食堂」に場所を移し、会員懇親会・新入会員歓迎会を立食形式で開催しました。この懇親会には、東京都立大学 学長 大橋隆哉先生はじめ、東京都立大学 前学長 上野淳先生、都立大学長補佐 山下英明先生、プレミアム・カレッジ長 松本淳先生、前カレッジ長 可知直毅先生、そして児玉ゼミの児玉謙太郎先生の6名の先生方がご出席くださり、たいへん盛大な華やかな会となりました。

会の冒頭では、PC同窓会を代表して大和田会長より、上野 先生が令和7年春の叙勲受章(瑞宝中綬章)をされたことをお祝いし、記念品と花束が贈呈されました。その後、1期生の小原さんの乾杯のご発声により懇親会がスタート。久しぶりに再会する同窓の仲間や、先生方との会話に花が咲き、会場は終始和やかな雰囲気に包まれていました。中盤では、前プレミアム・カレッジ長である可知直毅先生へ、同窓会からの感謝の気持ちとして花束が贈られました。また、松本先生からは、ゼミ生が経営する酒蔵より提供された一升瓶のお酒がふるまわれ、その芳醇な味わいが参加者の舌と心をさらに和ませました。会の終盤には、新たに同窓会へ加わった14名の新入会員の紹介があり、全員が温かい拍手で迎えられました。

最後は高山副会長から 今後の企画予定イベント予告ご挨拶と中締めの音頭により、名残惜しさの中、お開きとなりました。今回の「同窓会員の集い」は、記念講演と懇親の双方を通じて、知的刺激と人と人との絆を深める貴重な機会となりました。前学長・現学長・前TMUPC長・現TMUPC長と多くの先生方が一堂に会する催しは極めて稀であり、参加者一同、あらためてこのつながりのありがたさを実感した一日となりました。今後もこのような機会を大切にし、同窓会の活動をより豊かに出来たら良いと思える一日でした。

文責:土屋 徹(3期生)

コメント