同窓会活動として初めてとなるフィールドワークが、2025年9月20日に開催されました。場所は、文京区白山の小石川植物園(正式名称:東京大学大学院理学研究科附属植物園)で、可知先生のご協力並びにサポートを頂き、1期生から6期生の修了生および現役生からなる総勢21名の参加者が集まりました。本報告では、その様子をふんだんに写真を交えて紹介します。

今回、園内のガイドをして頂いたのは、東京大学大学院理学研究科附属植物園 特任専門員の鹿野研史先生で、小石川植物園に関わる様々なエピソードを交えながら、江戸時代(1684年)に徳川幕府の薬園として始まった園の歴史から、施設紹介、多様な植物の特徴や現在開催中の企画展など、幅広い観点で説明をして頂きました。

まずは、正門近くの巨大なメタセコイアの説明からスタートしました。1941年に化石標本から発見されたメタセコイアは、1945年に中国四川省で野生種が発見された経緯から生きた化石と呼ばれていて、日本には1949年10月に米国から贈られた苗木を小石川植物園で生育し、現在では日本各地に植えられているとのことでした。

メタセコイアの説明に聞き入る参加者

次に、鹿児島市に現存する株の分株で精子が発見されたソテツやオオシマザクラとエドヒガンによる雑種を起源とするソメイヨシノ(染井吉野)の老樹について説明を受けました。

ソテツとソメイヨシノの老樹

その後、1939年に完成した小石川植物園の本館前に移動しました。本館には、研究室や事務室の他、約70万点の標本や約2万冊の植物学図書が保管されているそうです。

小石川植物園本館前にて

次に、メンデルのブドウを観察しました。これは、遺伝学の基礎を築いたメンデル(Gregor J. Mendel)が実験に使ったブドウの分株で1914年にチェコスロバキアから送られてきた種で「メンデル葡萄」と呼ばれているそうです。

メンデル葡萄

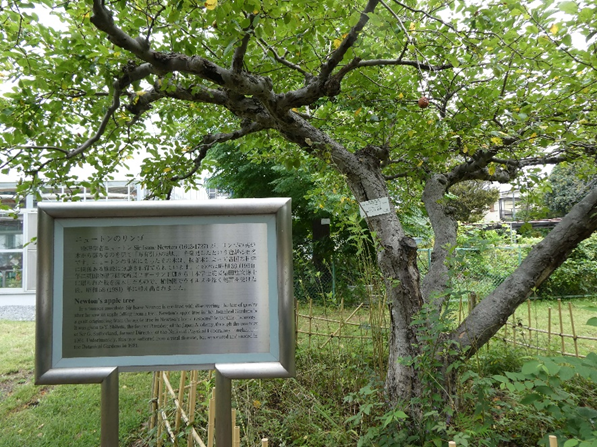

続いて、「ニュートンのリンゴ」について説明を受けました。リンゴが木から落ちる様子を見てニュートン(Isaac Newton)が万有引力の法則を発見したという有名な逸話の木を接木によって英国や米国などに分譲したそうで、日本には1964年に英国から贈られてきた木を小石川植物園にて接木し、生育したとのことでした。

ニュートンのリンゴ

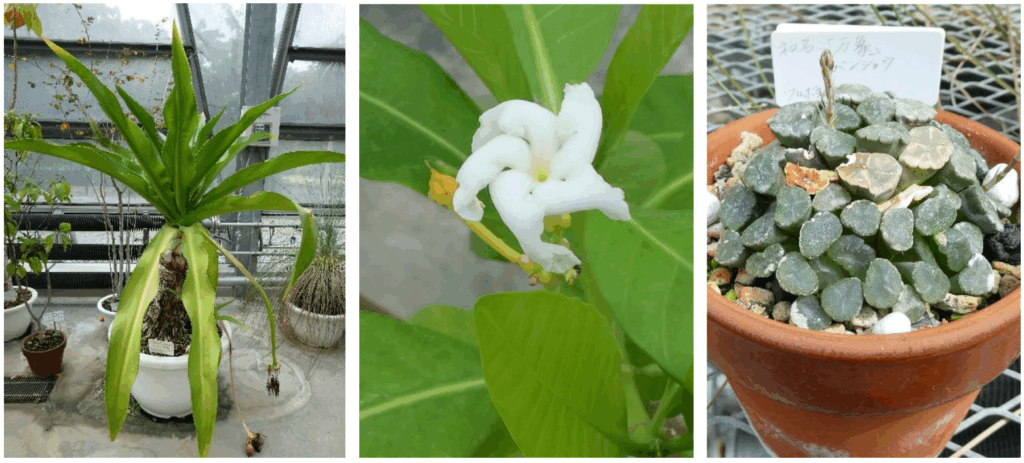

そして次に、小笠原諸島などの多種多様な植物が展示されている温室に入りました。ここでは、珍しい植物を直接観察しながら説明を聞くことができました。

温室内部の様子

温室では様々な種類の珍しい植物が展示されていました

インドネシアのスマトラ島原産で、世界最大の花として、また、世界一臭い花としてギネス認定されているという「ショクダイオオコンニャク」について説明を聞きました。1991年11月18日に小石川植物園にて、日本初となる開花を観察したとのことでした。

開花時(小石川植物園HPより)と現状のショクダイオオコンニャク

ショクダイオオコンニャクの生活環

続いて、コミカンソウ科植物とハナホソガとの絶対送粉共生について説明を聞きました。これは、植物の種子を食べて育つハナホソガという蛾によってのみ花粉が運ばれるという共生関係で、植物と昆虫の両者が互いの存在なしには繁殖できないほど依存しあった関係を絶対送粉共生と呼び、小石川植物園ではオオシマコバンノキが植えられ、オオシマコバンノキハナホソガが放たれているとのことでした。

オオシマコバンノキとオオシマコバンノキハナホソガ

温室の次は、柴田記念館に移動しました。柴田記念館は、1919年に「生物化学研究室」として建てられ、現在は植物に関係する展示や絵葉書・冊子・カレンダー等の販売が行われています。

柴田記念館にて

柴田記念館を最後に小石川植物園フィールドワークは終了となりました。今回は、プレミアム・カレッジ同窓会初のフィールドワーク企画でしたが、1期から6期の各期から修了生と現役生に参加いただき、横に加えて縦の繋がりも感じられるよい機会になったと思います。

<筆者余談>

今回のフィールドワークの募集案内を見た際に、企画展のチラシにあった「BONIN x BOTANY」というキーワードにまず惹かれました。調べてみると、BONIN(ボニン)とは小笠原諸島の英語名(Bonin Islands)に由来し、その語源は日本語の「無人島(むにんじま)であること、また、BOTANY(ボタニー)は、英語で植物学を意味することから、「O」を重ねてBONINとBOTANYを十字に組合わせたデザインで「東京大学植物学教室の小笠原調査」を表現していることに感心しました。

【記】増山憲司(1期生・同窓会役員)

コメント