2025年10月9日、ひんやりとした風と歩道に落ちた銀杏に秋を感じながら、日本の中枢機能が集中する永田町の立法府関係施設(国会議事堂参議院、国立国会図書館、憲政記念館)を訪れました。

まずは、国会議事堂参議院の見学からスタート。参加者のなかで東京出身の方は、小学校の社会学習で訪れたことがあるという方もいましたが、初めての方も多く、テレビなどでよく見る本会議場のほか、廊下や会議室扉などの光景が目の前に広がり、普段の生活から最も遠いと感じられる国会が、少しは身近に感じる時間になったのではないでしょうか。

(参議院本会議場傍聴席より)

(中央塔/圧巻の石造りとステンドグラス)

(議事堂正面にて)

次は国立国会図書館に向かいました。国立国会図書館は、日本の立法府である国会に属する国の機関であり、国会の立法行為を補佐することを第一の目的とする議会図書館です。まずは当日利用カードの発行手続きをして入館。見学予約の時間まで、そのまま食堂で談笑をしたり、思い思いに館内のパソコンで資料検索などを体験しました。その後、図書館の担当の方による案内により、国会図書館の歴史、役割、施設概要、利用方法などの説明を受けた後、見学予約をしないと立ち入れない新館地下8階の書庫へ。そこでは、明治時代に発行された貴重な新聞が広げられ、あの犬養毅が従軍記者として書いた西南戦争の記事を目の当たりにし、貴重な資料の保存の大切さと難しさを再認識しました。また別フロアでは、私たちが少年少女の頃によく読んだ週間マンガ雑誌が全巻ずらりと棚に並んでいる光景を目にすることもでき、懐かしい時代に引き戻される思いでした。

館内の案内を終えて控室に戻った際、皆さんから担当の方へ次々と質問が飛び出し、強い関心をもって見学したことがうかがえました。

(国立国会図書館新館地下8階より地上を臨む、

東日本大震災でも地中深い新館書庫の書籍は棚落ち被害ゼロだった)

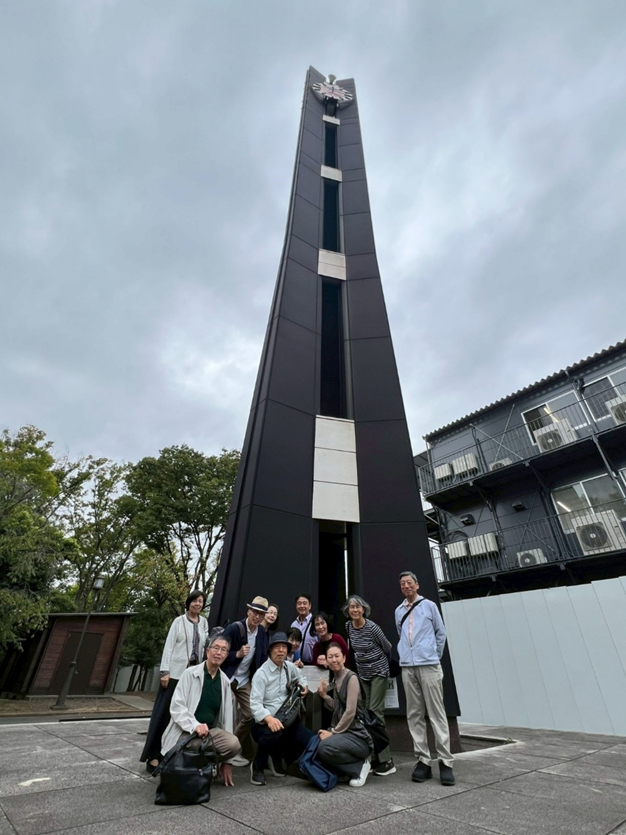

最後の「憲政記念館」の見学予約までの時間を利用し、国会前庭北地区の「三権分立の時計塔」「日本水準原点」「電子基準点」などを見ながら公園内を散策。国会前の大きな公園の中に、このような施設があることさえ知らなかったとの声が聞こえるなか、新たな発見に会話が弾みました。

*三権分立の時計塔

立法・行政・司法の三権分立を表現する三角塔(1960年完成、高さ31.5m、10時・13時・17時・22時にチャイムが鳴る)。

*日本水準原点

わが国の土地の標高を測定する基準となる点(明治24年創設、重要文化財)

*電子基準点

準天頂衛星システム(日本)やGPS(米国)の信号を常時受信し、地球上の正確な三次元位置を計測・モニタリングする施設

(三権分立の時計塔、チャイムの音色が聴けなかったのが残念)

(左:日本水準原点と右:電子基準点)

(この木は何ていう木? すぐに携帯で検索して解決)

最後の訪問先、憲政記念館は、議会制民主主義についての国民の認識を深めることを目的に1972年(昭和45年)に開館しました。現在の施設は仮施設であり、新たに国立公文書館と憲政記念館の合築施設として国会前庭北地区内に建設中です。

記念館では、3人の館員の方の案内で、憲政の歴史や施設内の展示資料の説明を受けましたが、立法府の仕組みや難解な言葉使いなど、初めて知ったことも多くありました。議場体験コーナーの模擬本会議場では、首相演説、3種類の採決方法(満場一致、起立採決、記名投票)を体験。皆さんは議員になったように賛否を表明するなど、貴重な体験と味わったことのない気分を満喫しました。

(実際の本会議場と同じ大きさの机と椅子に座ると、意外に狭いことにびっくり)

(白票(賛成)、青票(反対)の木札を提出する記名投票の模擬採決を体験)

(「憲政の父」といわれる尾崎行雄とともに)

憲政記念館の見学が終了し、いったん解散したあとは、希望者で懇親会を行いました。今回のFWでは新たな方々の参加もあり、期を跨いだ交流ができるいい機会となりました。

参加者の皆さんから寄せられた感想をご紹介します(抜粋)。

・国会議事堂の中の与党・野党・皇族・国賓・記者陣・一般見学の席や各党の部屋を見る事、 憲政記念館の国会の実演体験で、国会開催時のイメージが湧きました。歴史等の説明を聞き展示品や映像を閲覧することで様々な知見が増えました。国会図書館の地下8Fの明治初期の新聞実物を見ることで、保管することの歴史的価値を実感できました。また、1期の方々の温かさに触れることができました。アウェイ感にならないように皆さんから話しかけて頂き懇親会では席までエスコートしてもらいました。とってもとっても嬉しかったです。

・国会議事堂は何回か行ったことがあるはずなのに、傍聴席以外はほとんど覚えておらず、初めてのように新鮮に楽しめました!(昔と今では見られる場所も少しずつ変わっているのかなとも思いました。) 国立国会図書館では、ガイドの方が丁寧にご案内くださってありがたかったです。特に地下8階から天窓を見上げた時、今いるところが地上で、8階建の屋上に天窓があるかのような錯覚に陥り、この窓を作った意味に納得しました。ただ、少し前に大雨で地下の店舗などが水没したニュース映像をたくさん見たばかりなので、水害対策については万全と仰っていましたが、具体的にどんな対策をしているのかもう少し聞きたかったです。憲政記念館では議席に座るという貴重な体験ができ、またその他の展示資料などもとても興味深く、きっと自分ではこのような場所を見つけることはできなかったと思うので、大変ありがたく思いました。

・国立国会図書館、B8に降り立ったときのあの紙のにおい、ビクともしそうにない堅牢な建物、西南戦争の従軍レポートの掲載された日日新聞、創刊号からずらっと並んだ少年マガジン(?)。できることなら一日中浸っていたかった。「何が重要で大事かは読む人が決めるもの」図書館の基本ですね。小学生と一緒に見学した国会議事堂参議院も楽しかった。

「秋一日大人の社会科見学会」

見学に行く途上、東京都の木銀杏の並木があり、今年は当たり年なのか大量の銀杏が落ちていた。拾う人もなく。

「銀杏の踏みしだかれし街路哉」

・今回のFWは初めてのところばかりで、ワクワク気分で参加しました。小学生の団体と一緒に回った国会議事堂は、想像以上の風格と美しさがあり驚きました。国立国会図書館では地下8階まで降り、188年前の西南戦争の頃の新聞を見せてもらい、整えられた環境で大切に保存されていることを知りました。昔のコミックがずらっと書庫に並んでいるのも圧巻でした。憲政記念館では、国会議員の模擬体験をしたり、この記念館ならではのクイズに挑戦したりで、大人の社会科見学を存分に楽しめた一日でした。

・日本の中枢を担う仕組みを再認識することができ、とてもよい学びの機会になりました。国会議事堂参議院の見学では、テレビのニュースで流れる議会の様子をリアルに感じることができ、国会図書館ではその規模の大きさや運営の流れについて理解することができました。また沢山の方が実際に利用されている様子を認識するとともに、今後、出版のデジタル化が進むと国会図書館はどう変わっていくのだろうかと想像を掻き立てられました。個人的には最後に立ち寄った憲政記念館の展示に興味を持ちました。明治以降の初期の憲政から多くの出来事を経て現在に至る変遷について学び、先人の英知と努力のおかげで今があることを実感しました。

・国会議事堂、憲政記念館、国立国会図書館という“三大聖地”を職員ガイド付きで見学。教科書とテレビでしか知らなかった参議院本会議場を実際に目にして、「ここであの乱闘が!」と感慨ひとしおでした。憲政記念館では明治から戦後までの憲政の歩みを再確認し、模擬投票では思わず真剣に「反対!」してしまいました。国会図書館では地下八階の閉架書庫に圧倒され、明治の新聞を手に時空旅行気分。こんな宝の山、利用しない手はありません。近々利用者登録に行くつもりです。

・東京のど真ん中で、静寂の時を過ごすことができた。そこは国立国会図書館で、いくつか驚く出来事を体験した。特徴の一つは、立入不可の書庫を見学できたこと。書庫は閲覧室と分離されていて、本館の書庫は、45m四方の正方形で、地下5層地上12層の堅牢な建物、また隣接する新館は地下のみ構造で地下8階までが全て書庫になっている。地下の書庫は地震に強く、東日本大震災の際、地下書庫の書籍類は落下することなく、維持できたと伺い、地震に対しては地下の方が揺れが少なく、地下に書庫を置く理由を学べた。二つ目の特徴は、書籍の検索が館内のPCまたは自分のスマホから検索ナビを使って行うことである。必要な書籍をリサーチすると、20分から30分ほどで検索ナビに準備完了が表示され、その後館内の図書カウンターで書籍を受け取る仕組みになっている。未経験者の私には驚きであった。大学の図書館など、自分で書庫に行き、必要な書籍を探す一般的なスタイルとは違うことが特色になっている。この仕組みは、書庫を閲覧者から完全に分離することで書籍の保存や紛失への対策を施している国立国会図書館ならではものと感心した。

・どなたかもおっしゃっていましたが、これまで訪ねた伝統的な工芸や美術などとは少し趣の違う内容でしたが、日本についてもっと知ることができる貴重な経験になりました。国会議事堂はごく一部以外は国内の資材で建てられたとのこと。よくこれだけの石材を国内で集められたものだと驚きました。参議院では校外学習の小学生たちと一緒に傍聴席まで長い階段を上りました。議場は、テレビの放映時より照明が絞ってあるためか、年月を経た内装が重厚に感じられました。国会図書館では新館地下8階まで下りた時に漂ってきた印刷物のにおいが忘れられません。階ごとに新聞、雑誌などと収納するものが違うので、においにも違いがありました。案内の方の解説が、ほとんど暗記されているようで、よどみなく丁寧でよく理解できました。また利用したいと思います。国会図書館、憲政会館など、国会議事堂だけでは知ることのなかった憲政の歴史や会議の進め方などたくさんの情報を得られました。

・国会議事堂は、テレビで見るよりもはるかに大きく、重厚な建物に圧倒されました。国立国会図書館は、国内で発行されたすべての出版物が収められていることを知り、その規模の大きさに驚きました。静かで落ち着いた雰囲気の中に、知識が蓄えられている空間が広がっており、まさに「知の宝庫」という言葉がぴったりだと思いました。

・もっと会のFWは「自分なりの学び」の意味に気づかせていただけます。zoomの顔合わせの時に教えていただく事前学習の課題では「楽しみながらやろう!」という前向きな気持ちにさせていただけます。しかし悲しいかな、覚えたつもりのことをどんどん忘れていく今日この頃‥。それでも、議場の記者席のレリーフを見た時、あれはなんの意味だったかしら?と思い当たれるのは事前学習のおかげです。そしてGoogle先生はすぐに教えてくれます。このプロセスで再認識した記憶はそれなりに長持ちします。このような積み重ねはとても貴重です。

・国会、国会図書館、憲政記念館とも名前はよく知っていましたが、これまで一度も訪れたことがなく、担当の方にそれぞれ説明していただくとよく理解ができました。そもそも国会図書館自体が立法府に属していることさえ初めて知った次第です。国会図書館を含めた立法府は議員の法案審議と法案の成立にどう役に立つか日々努力を重ねていることがわかって本当に良かったと思いました。国会図書館にいままで発刊された書籍がすべて納められており、そこで閲覧可能だということはうれしいことです。少年サンデーが創刊号からあったのはうれしい驚きでした。

記:森本 曉(1期生)

コメント