国立科学博物館が偶数月第三土曜日に定期的に開催している外部講師を招いての天文学普及講演会に抽選に

当選した幸運なメンバーが参加しましたのでその様子を報告致します。

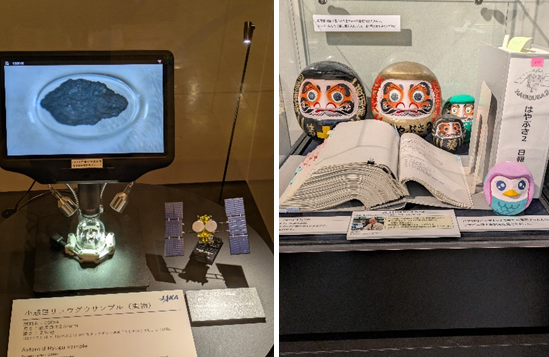

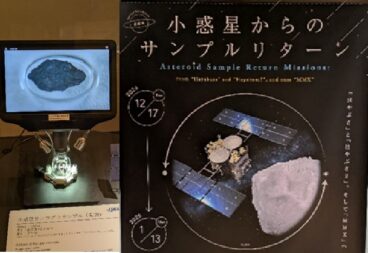

本講演会は、企画展「小惑星からのサンプルリターン」開催に伴う特別講演会として開催されました。

参加した講演会は以下のように二人の講師による講演と座談会の2部構成となっていました。

<国立科学博物館天文学普及講演会(12/21(土))概要>

(1)「はやぶさ2の52億キロの旅を振り返る」 JAXA宇宙科学研究所 津田 雄一 氏

(2)「はやぶさ・はやぶさ2・OSIRIS-RExは何を持ち帰ったのか?」 東京大学 橘 省吾 氏

(3)座談会(津田氏、橘氏)

<講演の要点>

(1)「はやぶさ2の52億キロの旅を振り返る」 JAXA宇宙科学研究所 津田 雄一 氏

・日本の宇宙探査の予算/実力より、小惑星探査に狙いを付けた

・小惑星は142万個が確認されており、その中から行って帰って来られると思われる小惑星

黒い(炭素や水の存在を表す)ものを選んだ

・太陽系の探査機数は成功例で100機、打ち上げベースだと200機、成功率50%の確立

・極小重力の小惑星に着陸しサンプル採取し持ち帰って来る技術は困難極まるもの

現在でも世界で、はやぶさ、はやぶさ2、OSIRIS RExの3例のみ

・さらに2度着陸、着陸精度60センチ以内は驚異的

・プロジェクトチームの構成としては、科学者300人、技術者300人

・リュウグウは本当に真っ黒で岩だらけ、公表されている写真はコントラストを落として

いるので灰色に見える(レプリカを持参、真っ黒でした)

・当初100㍍四方の着陸候補地を探したが、岩だらけ、最終的には直径6㍍の平地に決定

・ターゲットマーカー(ソフトボール大)の使用が功を奏した

・人工クレーター(Cosmo会)直径25㍍を作り地中物質の採取に成功

・はやぶさ(イトカワ)サンプル 1ミリグラム、はやぶさ2(リュウグウ)5.4グラム

5,000倍のサンプル採取ができた

・NASAのOSIRIS RExチームとは良好な関係を持ってアドバイスや情報共有をした

・はやぶさ2はまだ飛行中で、2026年に小惑星「トリフネ」に、2031年に「1998KY26」に

到達し観測を行う予定

・次なるミッションは火星の衛星「フォボス」のサンプルリターン 2026年打ち上げ予定

(2)「はやぶさ・はやぶさ2・OSIRIS-RExは何を持ち帰ったのか?」 東京大学 橘 省吾 氏

・銀河系、太陽系及び地球の起源について調べている

・石(隕石など)は原子が自由に動きにくいので調査の対象として良い

・銀河系の歴史は、45億6700万年、太陽系の材料は様々な星からやって来ている(第三世代)

といわれている

・隕石には多くの種類があるが、普通コンドライトと呼ばれる変成の少ない水や有機物を

含む物もある、但し10/70,000個と極めて少ない

・リュウグウはC型コンドライトに分類される

・水素や希ガスを除き太陽の元素存在度に良く合致する、太陽系の材料となった元素が

そのまま石となった始原的な物質、リュウグウの材料で太陽系はできていると言える

・特筆すべきは液体の水が確認された、1キログラムのリュウグウの石を仮に絞ると、ヤクルト1本分

の水が出る状態

・多くは鉱物の隙間に水は存在するが、鉱物の結晶の中に閉じ込められた状態の水を発見した

調べた結果、40度まで暖められた経歴を持つ炭酸水であった(=温泉環境と同じ)

・20種類以上のアミノ酸を認めた

・OSIRIS-RExが持ち帰ったサンプルを現在比較中だが、ほぼ同様の状況

(3)座談会(津田氏、橘氏)

・苦労した点は何?

年長者は意見を聞かない、技術者と科学者間でもあちこちで対立が起る

⇒ でも、対処方法を学んだ

「ほっておくに限る、しばらくするとクールダウンし解決策に行き着く

大きな方向性さえずれなければOK!」

<参加者の感想>

・大変有意義な講演会でしたね。

内容が面白いだけでなく、お二人とも話が上手く明解で淀みはなく、声がよくとおり、

時にユーモアを交え(橘教授は時々ではなく沢山ちりばめられておられましたが)非常

に貴重な体験でした。

青少年がもっと多く参加してくれればと思う一方、COSMO会で抽選に漏れた方には残念な

ことだったと思います。最後の質問の際、私の近くの大学生位の人が手をあげたのに他の人

になったがちょっと心残りでした。

・講演はとても楽しく有意義でした。紆余曲折の帰還劇を演じた「はやぶさ1」に比べて、

問題も少なく順調に進んでいたと思われた「はやぶさ2」プロジェクトの舞台裏にも様々

な苦労があったとのこと、流暢な中にも人柄が垣間見られる話しぶりに引き込まれました。

聞き手の理解力に配慮した解説も嬉しかったです。科学者の立場ではこれからがいよいよ

研究の本番という意気込みが感じられました。大気圏を通過した後で採取された隕石と

リュウグウから持ち帰ったサンプルとの違いや、リュウグウのサンプルから水やアミノ酸

が見つかっていることなどの説明に、私たち生命の起源はどこにあるのか、宇宙からもた

らされたものなのか、という古くて新しい謎に改めて思いを馳せました。

・企画展のリュウグウの石サンプルが顕微鏡で見られるコーナーで順番待ちをしていたので

すが、なかなか代わってくれない人が、「こんな光で輝いているところは初めて見た!」と

大はしゃぎでした。何と津田教授でした。この好奇心やはしゃぎようが困難なプロジェクト

に果敢に挑戦する原動力なのだろうなと感心しました。

以上

記: 松尾 佳宏

コメント