第4回 八雲PC読書会 報告

開催日時:2025年4月25日(金)13:00~15:00

開催場所:八雲クラブ

出席者:10名

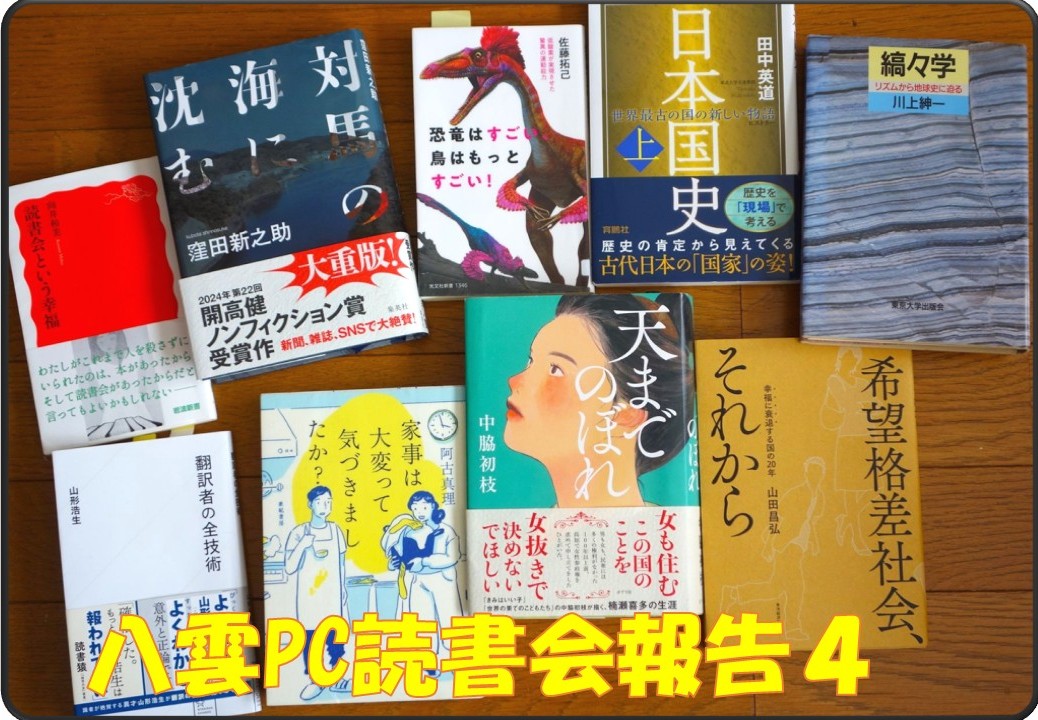

今回は初めての出席者1名を含め10名の出席で開催されました。紹介された本は全部で10冊、前回同様非常に広範囲に渉るテーマで、各人より興味ある本が紹介されました。

今回もお互いを知るために本の紹介に終始しましたが、今後は皆で読む本を1冊決め、それを全員が読み込んで議論をすること、あわせてこれまで通り本の紹介も時間を延長して行うことになりました。

次回 5月23日(金)13:30~では

『博士の愛した数式』 小川洋子2003年、新潮文庫をとりあげます。

今回〈紹介された本〉

●『不如帰』 徳富蘆花(岩波文庫)

当時の「国民新聞」に連載された小説 (明治31年(1897)11月29日〜明治32年(1898)5月24日) 明治期最大のベストセラーである 伊香保温泉の名を一躍全国に知らしめたほどの人気に

「ああ辛い!辛い!もう―もう―もう婦人(おんな)なんぞに――生まれはしませんよ。―あああ!」 日清戦争の時代、互いを想いながらも家族制度のしがらみに引き裂かれてゆく浪子と武男。 空前の反響をよび、数多くの演劇・映画の原作ともなった蘆花(1868〜1927)の出世作。

●「絵の中の散歩」洲之内徹(画商、評論家、エッセイイスト)1998年 新潮文庫

洲之内の絵画論

「買えなければ盗んでも自分のものにしたい絵。」 どんな絵がいい絵か、と問われて答えた洲之内の言葉。この言葉に洲之内の絵に対する見方が凝縮されている。

この本は、絵画の評論ではない。彼が評価する絵画の、その絵を通して作家そのものを語っている。

蒐集家と批評家、目利きと批評家

絵の見方が違う、と洲之内は言う。「蒐集家は、買うときには売ることを想定して購入する。目利きとは、女に惚れた男が、その女の、人には見えない本当の良さを見つけるようなものだ。埋もれたい異才、時代が見逃していた才能を発見するのは、いつも批評家ではなく、目利きのほうである」

●「ニセコ化するニッポン」谷頭和希(都市ジャーナリスト・チェーンストア研究家)

1 ニセコ化とは何か

ニセコ化とは選択と集中(海外、富裕層、スキー)によって、その場所がテーマパークのよ

うになること。高級ホテルの価格設定と日本でないどこかを作りテーマパーク化、排除も

2 ニセコ化する都市

ニッポンテーマパーク豊洲千客万来のインバウン丼(海鮮丼15000円)

1970 年代パルコが誕生し若者の街渋谷 ⇒渋谷再開発でのニセコ化

新大久保は若者の街 コリアンタウンだが、韓国テーマパーク

日韓ワールドカップ、冬のソナタ、K-popのブーム等で韓国的なものを求める若者へ対応

3 成功の鍵はニセコ化にあった

4 なぜ今、ニセコ化が生まれたのか

5 ニセコ化の波に乗れない企業とは

6 ニセコ化の裏ですすむ静かな排除

7 誰もニセコ化から逃れられない (ニセコ化時代の生き方)

●「 新日本古代史」 田中英道 2021年5月 育鵬社

古事記・日本書紀に記される神話は、天孫族(神の子孫)である天皇家の正当性を示す

ための作り話だというのが一般的な解釈。

しかし、日本神話は作り話ではなく、縄文・弥生・古墳の時代の人々の記憶を『物語とし

て書いた古代史』であり、ヤマト王権が誕生する前に東北から関東の東日本に『日高見

国』という共同体が存在し、それが神話でいうところの「高天原」であると推論する。

日本書紀の中には「東夷の中、日高見国あり」とか「蝦夷既に平らぎ日高見国より帰り」

などと、東北地方をヤマトに従わない国々として関東・東北地方を日高見国と呼んでいた

ことが伺える。

●『陽だまりの昭和』 川本三郎 白水社

「失われた昭和」の風景を、映画や文学、文化、風俗、流行、娯楽、庶民の生活から写し出している。構成はⅠ昭和の暮らし Ⅱ女性たち Ⅲ青春 Ⅳおしゃれ Ⅴ楽しみごと Ⅵ子供の遊びと学校 Ⅶ食の風景 となっている。

●『天までのぼれ』中脇初枝 /ポプラ社/

中脇初枝による初の評伝小説。江戸末期から大正時代にかけて生きた楠瀬喜多の生涯を描いています。喜多は、高知県で女性参政権を求めて訴えを起こした、日本における女性の権利運動の先駆者です。

坂本龍馬の姉や板垣退助との交流も詳細に描かれ、彼女が当時、何を見て、何を感じていたのかが、彼女自身の視点を通して綴られています。当たり前に享受している現代の権利の尊さを、改めて考えさせられる一冊です。

●『対馬の海に沈む』窪田新之助 (元日本農業新聞記者)/集英社/

※2024年 第22回 開高健ノンフィクション賞 受賞作

「JAの営業の神様」とまで称された営業職員・西山は、ある日、自らの運転する車で海に転落し、44歳の若さで亡くなりました。事故後の調査により、彼が22億円にも上る巨額の不正に関与していたことが明らかになります。

著者の窪田新之助は、関係者への綿密な取材と鋭い洞察力によって、組織の中に潜む権力構造や金銭の魔力、しがらみに絡め取られる人間の弱さや孤独を浮き彫りにします。まさに「人間とは何か」を問う、迫真のノンフィクションです。読む手が止まらず、夜8時に読み始めて一気に深夜1時に読み終えました。

●『希望格差社会、それから』山田昌弘 著/東洋経済新報社/

2004年刊行の『希望格差社会』から約20年。著者は、平成から令和にかけての日本社会における格差と「希望のありか」の変化を、改めて検証しています。

本書では、「経済の停滞」「男女共同参画の停滞」「少子高齢化の進行」「格差の固定化」という4つの負のトレンドを、データやグラフを用いて明快に解説。それが日本社会に与えた深刻な影響について論じています。特に、「努力しても報われない」と感じる人が増えていることが、希望の喪失につながっている点を重視し、現実の格差を補う手段として、人々が「バーチャルな世界」に救いを見出している現状にも触れています。

●『日本の経済政策』(小林慶一郎)2024.1 中公新書

日本の「失われた30年」は何だったのか、何故このような停滞が続いたのか、どのような経済政策を行えばよかったのか、これからどのような政策構想が必要か、という非常に重たいテーマを、経済理論を絡めながらわかりやすく説明している。

現在人口減少と高齢化が進む日本では、この「失われた30年」を教訓として、将来世代を想定したフーチャー・デザインを政策に活かしていくことが必須であることを考えさせてくれる。

●『インド洋 – 日本の気候を支配する謎の大海』蒲生俊敬(2021)講談社

最も印象に残った点

インド洋で発生するダイポール現象が回り回って=テレコネクションにより日本の気候

に影響していること。ダイポール=双極という用語は物理・電気系で通常使用される。

気候温暖化はさておき、日本の気候に影響するものとしては、エルニーニョ現象やラニャ

ーニャ現象、偏西風蛇行、黒潮蛇行、シベリア・チベット高気圧の話がよく報道される。

従って、世界の広範囲な地域から影響を受けることは認識していたものの、モンスーンを

除き、インド洋が関係していることは目から鱗であった。

ダイポール現象とは、インド洋熱帯領域の西側の海水温が異常に高く、東側が異常に低く

なる事象(原因未解明)。日本の猛暑原因を調べていく内に東大の学者が発見。遠隔地の

現象が遠く日本や欧州の気候に影響することをテレコネクションという。

(文責 正田、小原)

コメント