新しく講師に久染建夫さんをお招きして約1年振りに再開した古地図散歩。今回は、大河ドラマ『べらぼう』で人気の新吉原界隈の『奥浅草』を巡りました。浅草駅から三ノ輪駅辺りまで、浮世絵に描かれた風景と現在のその場所の姿を見比べながら。2時間半、たっぷりと江戸情緒を満喫しました。いたるところに”蔦重の夢が息づく粋なまち”という旗がたなびき、インバウンドで賑わう浅草寺に負けじと街おこしで頑張っている奥浅草の姿が伺えました。

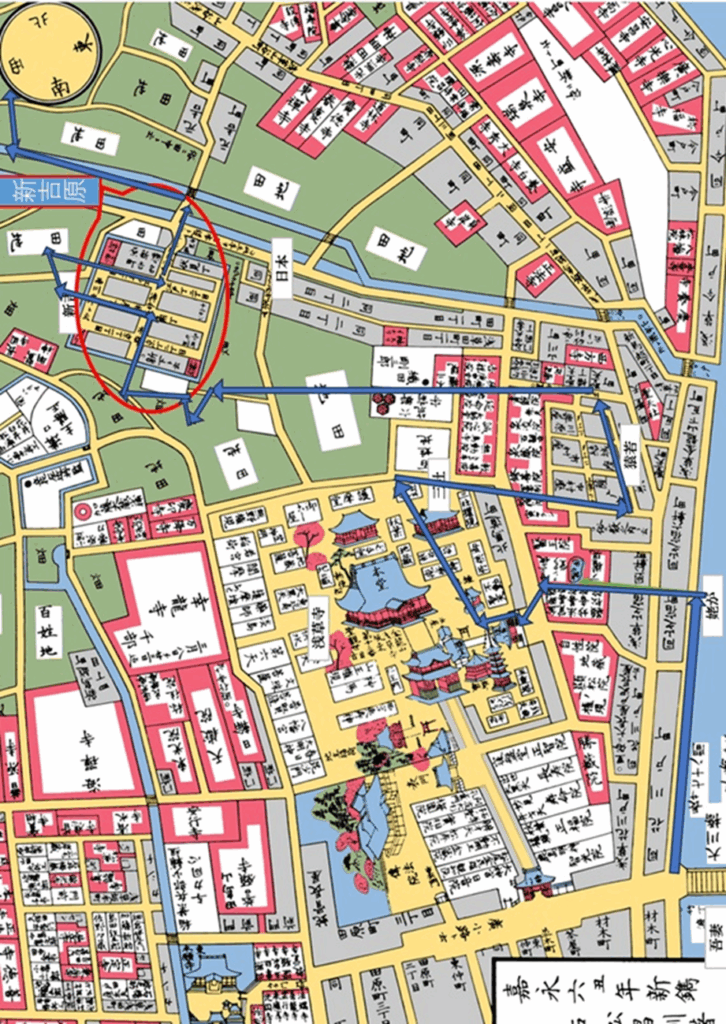

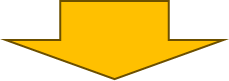

歩いたルートを江戸の古地図と現在の地図で比較してみましょう。

尾張屋版『今戸箕輪浅草絵図』1853年

現在の地図

江戸の古地図には浅草寺の北、田んぼの中に堀で囲まれた新吉原の様子が描かれています。その街の区画が現在もほぼ当時のまま残存しています。浅草界隈は江戸時代以前は湿地帯で、隅田川の洪水被害も多く、池も散在していました。現在それらの池は埋め立てられています。かつての池の一つ ”姥ケ池”跡の公園に立ち寄った後、浅草寺に向かいます。

浅草寺の東側の門は現在「二天門」と呼ばれています。元々は「浅草東照宮隋神門」と呼ばれ、1618年建立とのこと。明治の神仏分離令で祭られる神様と名称が変わりましたが、この門は400年以上前のものが補修され当時のまま残っています。三社権現とも呼ばれる浅草神社も、1649年に徳川家光に寄進されたものが現存し、共に国の重要文化財に指定されています。

姥ケ池跡の公園前と二天門前にて

浅草神社及び浅草神社の万灯

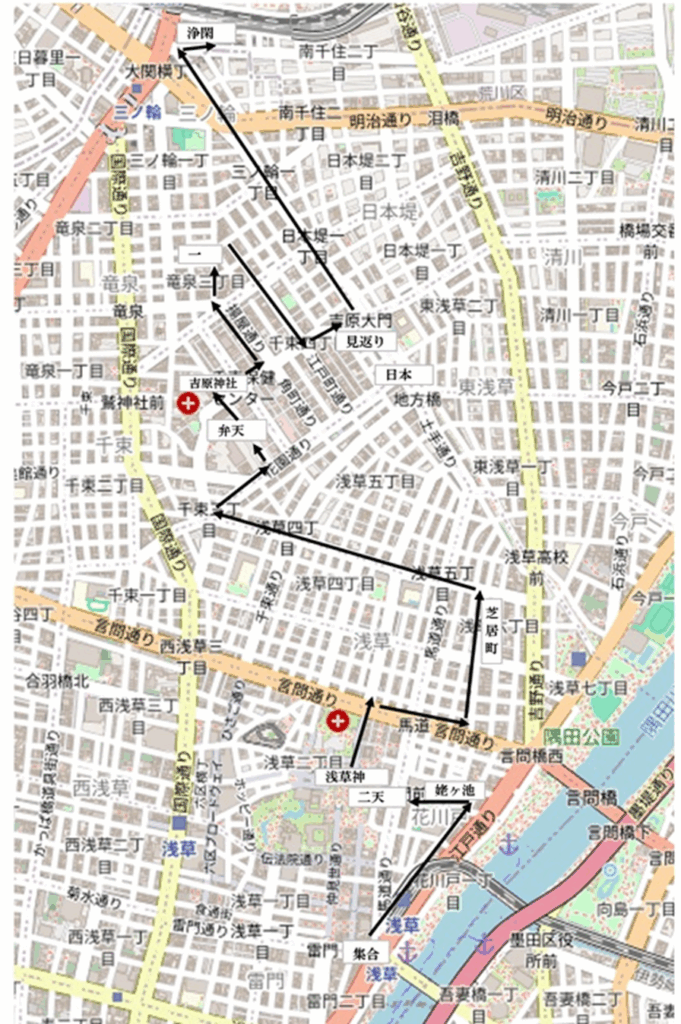

天保の改革で江戸市中の芝居小屋がこの地域に移転させられ、猿若町と呼ばれました。現在その通りに当時の面影はなく、市村座や森田座の記念碑がマンションの片隅に立っているのみでした。

《市村座跡の碑》と《森田座跡の碑》

名所江戸百景の猿若町と同じ場所の現在

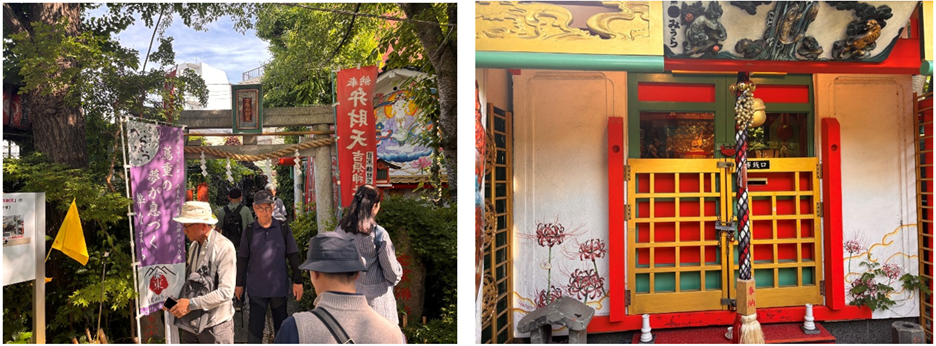

ここからいよいよ新吉原に入り、まずは吉原弁財天にお参り。吉原は湿地帯を埋め立てて造成されてできた土地。ここにあった池が残り、弁天の祠が建立されて遊郭内で信仰されたのだそうで、現在も美しい弁天様が祭られていました。

吉原弁財天と弁天様

遊郭内にあったいくつかの稲荷社を合祀してできた吉原神社にもお参り。大河ドラマの中で蔦重と花魁の瀬川が時々会っていた稲荷神社もきっとこの吉原神社に合祀されたことでしょう。

吉原神社

新吉原を一旦離れて、樋口一葉の「たけくらべ」の舞台となった場所に建つ「一葉記念館」に立ち寄り休憩。

再び新吉原に戻り、入り口の大門に向かって歩くと何と『耕書堂』なる店に遭遇。大河ドラマでは蔦重の書店は大門の外側にあったとの話でしたからまさかとは思いました。あとで調べると大河ドラマの放送に合わせて1年間限定でオープンしている観光案内所と土産物店だと判明。商魂逞しい店だと思いきや江戸文化の情報発信の拠点とのことでした。

江戸新吉原耕書堂

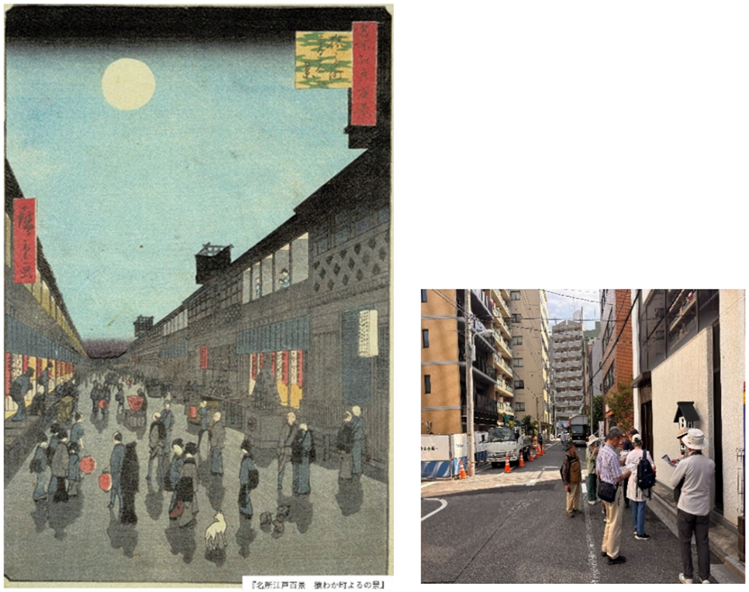

吉原大門の内側から望むS字カーブと江戸名所百景の大門《歌川広重》

吉原大門の入り口までの五十間通りは中が見えにくいようにS字カーブ状に作られたことは有名ですが、そのS字カーブは、現在も尚当時の雰囲気を醸し出していました。

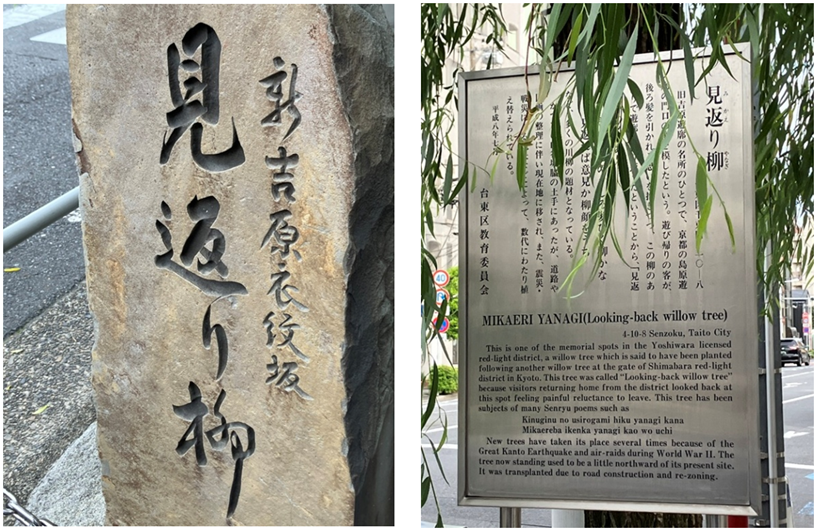

大門を抜けると客が名残を惜しむ「見返り柳」と身なりを整える「衣紋坂」の碑が立っていました。

衣紋坂の見返り柳

江戸初期に隅田川の氾濫を防ぐために三ノ輪から隅田川まで堀が掘られ、「山谷堀」と呼ばれました。そしてここを掘った土で天下普請として大名達によって作られた堤防は「日本堤」といわれました。一晩千両で新吉原を貸切にしたという紀伊国屋文左衛門のような江戸の豪商は、神田川の柳橋あたりから船に乗り、隅田川を遡り山谷堀のあたりの舟宿で上陸。日本堤を駕籠で吉原に向かったといわれています。

最後に今は取り壊されて暗渠と化した日本堤を通り、遊女達がたくさん眠る「浄閑寺」を参拝し、蔦重の生まれ故郷を後にしました。天気に恵まれ、江戸情緒を満喫した一日でした。

『古地図散歩の会』世話人 深田武寛

コメント